2. Comment est née la philosophie ?

Lecture de la fiche

Lire la fiche complémentaire "Philosophie, sophistique et rhétorique" et répondre aux questions suivantes.

Étymologie de "philosophie"

Question

Que nous apprend l'étymologie de ce qu'est l'activité philosophique ? En quoi consiste-t-elle ? Sur quel présupposé repose-t-elle ?

I. Athènes au Vè siècle

a. Le contexte historique

Question

Qu'est-ce que le "miracle grec" ?

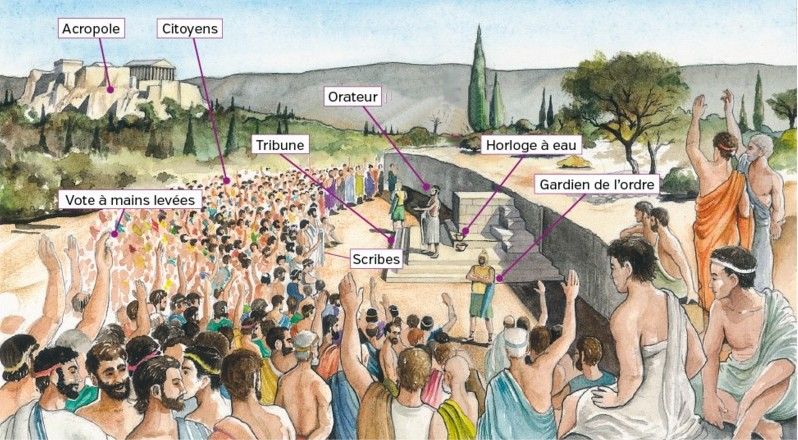

b. Contexte institutionnel et c. Place de la parole

À retenir

- Définition de démocratie : régime politique dans lequel le peuple, "demos", détient et exerce le pouvoir, "cratos".

- L'ecclesia est l'assemblée dans laquelle les citoyens athéniens prennent les décisions

- L'héliée est l'institution judiciaire athénienne. Lors d'un procès, il pouvait y avoir de 200 à 500 jurés (contre 6 jurés dans un procès d'assise en France).

Questions

- Pourquoi l'apparition de la démocratie à Athènes a donné à la parole une place prépondérante dans la cité ?

- Les rhéteurs et sophistes étaient les spécialistes de la parole à Ahtènes. Comment se définissent-ils et qu'est-ce qui les distingue ?

II. Naissance de la philosophie

À savoir

- Socrate est considéré comme le premier philosophe de l'histoire

- Il n'a laissé aucun écrit : sa pratique philosophique était orale, et consistait à discuter et débattre avec les Athéniens

- Il pratiquait la philosophie accompagné de discilples. Le plus célèbre d'entre eux est Platon qui, après la mort de Soccrate, ouvrira une école (L'Académie) et écrira des dialogues mettant en scène la parole de son maître, Socrate

- Le disciple le plus célèbre de Platon est Aristote, qui ouvrira lui aussi son école, le "Lycée"

Questions

- Quel est le but de la philosophie pour Socrate ?

- Quelle est sa méthode ?

- Qu'est-ce qui le distingue des sophistes ?

Document complémentaire

Présentation de la Grèce antique par Jean-Pierre Vernant (À consulter à la maison)

| J.-P. Vernant | Présentation |

|---|---|

| Jean-Pierre Vernant (1914-2007) est l'un des plus grands spécialistes français de la Grèce antique. Pour l'étudier, il a adopté une méthode pluridisciplinaire associant histoire, anthropologie, philosophie et psychologie historique. Ses recherches se concentrent sur « l'homme grec » et ses transformations mentales, explorant comment les Grecs anciens ont construit leur pensée, leurs mythes et leur rapport au monde dans le cadre de la polis (cité). Il montre que la naissance de la raison grecque est indissociable de l'avènement de la démocratie athénienne et des transformations politiques du VIe siècle avant J.-C. |